21.08.2023 – 10.03 – Dagli esordi sanitari, volti all’utilizzo delle spiagge e all’immersione in acqua marina quale cura contro le malattie della pelle e dei polmoni, al graduale sviluppo del turismo di mare, alla fioritura del turismo di massa nel secondo dopoguerra, giungendo all’espansione al turismo straniero e di lusso odierno, appare naturale pensare al turismo balneare come un settore in espansione, evolutosi da una dimensione locale ad una internazionale. Un copione in realtà visto e stravisto; già in epoca edoardiana, nell’inquieta Belle Époque, il turismo aveva acquisito una dimensione se non internazionale, certo europea. Grazie ai piroscafi e alle ferrovie le famiglie della media e alta borghesia viaggiavano; e grazie ai biglietti a prezzo agevolato per determinati eventi o categorie, ciò diveniva possibile anche per le famiglie meno abbienti. Pensiamo ad esempio a chi mandava il figlio scrofoloso in uno dei tanti ospizi sulla costa. Ed è proprio dall’Ospizio marino, fondato nel 1872, che nasce la concezione di Grado quale località turistica.

Un pediatra di Firenze, di nome Giuseppe Barellai, si accorse durante un viaggio delle proprietà terapeutiche del clima marino di Grado e pertanto suggerì di costruire un ospizio sull’isola per la cura dei bambini linfatici. I bambini provenivano da Gorizia, Trieste e dalle regioni dell’Italia unita; quest’ultimi erano i cosiddetti figli dei ‘regnicoli’. L’Ospizio ospitò nel 1873 13 alunni; nel 1884 67 e nel 1900 oltre 200. I genitori dei bambini desideravano conoscere questa ‘Grado’, assicurarsi che i propri pupilli fossero trattati adeguatamente; e da questi viaggi per visitare l’Ospizio marino possiamo far risalire la nascita della Grado ‘turistica’. Se era un clima benefico per i bambini, perché non per gli adulti? I numeri testimoniano una crescita rapida: 400 bagnanti nel 1882, oltre 1000 nel 1889. Eppure Grado era una località tutt’altro che facile da raggiungere, un’isola priva delle comodità moderne. L’unica fonte di acqua dolce era una cisterna collocata nel campo dei Patriarchi o, al più, le foci del Natissa. Non vi erano automobili o carrozze di sorta; l’unico carro era quello funebre e tale rimase fino agli anni Trenta del novecento. Tra gli anni Settanta e Ottanta dell’ottocento c’era solo una trattoria, ‘Agli amici’; e una locanda, ‘Miramar’, in piazza della Vittoria. I turisti austriaci e magiari dovevano prendere il treno fino a Ronchi, poi la carrozza sino ad Aquileia. Infine c’era un unico vaporetto, definito da Giulio Caprin “un cavallaccio sbuffante”. Molte famiglie, provenienti dall’Ungheria o dall’entroterra austriaco, si sentivano male durante il tragitto, il guscio di ferro sballottato dalle onde.

Col tempo le asperità di Grado si smussarono, l’isola divenne un luogo più adatto al turismo. Il generale austriaco Wimpfel installò nel 1876 il primo telegrafo; il 5 aprile 1900, nell’odierna piazza Duca d’Aosta, veniva inaugurato alla profondità di 217 metri il primo pozzo artesiano cittadino. Nel 1880 diversi imprenditori, fiutando l’affare, costruirono alberghi e hotel; il ‘Cervo d’oro‘ di un investitore di Vienna; il Grignaschi dell’omonimo Emilio; l’Hotel de la Ville, da non confondere con quello triestino, di un imprenditore di Graz. Nella piazza XXVI Maggio vi era l’albergo ‘Alla luna’ e il ‘Città di Trieste’. Il proprietario del vaporetto, un imprenditore friulano di nome Giacomo Fonzari, costruì il primo albergo di grandi dimensioni dell’isola, con 100 posti letto a disposizione.

Dopo gli imprenditori e la borghesia, giunse la classe nobile. I baroni Bianchi costruirono le cinque, omonime ville; il medico ebreo Guido Zipser l’Hotel col suo nome; Giovanni Warner l’Esplanade’, Rosa Schiller il ‘Metropole’ e infine i coniugi Auchentaller l’albergo ‘Fortino‘.

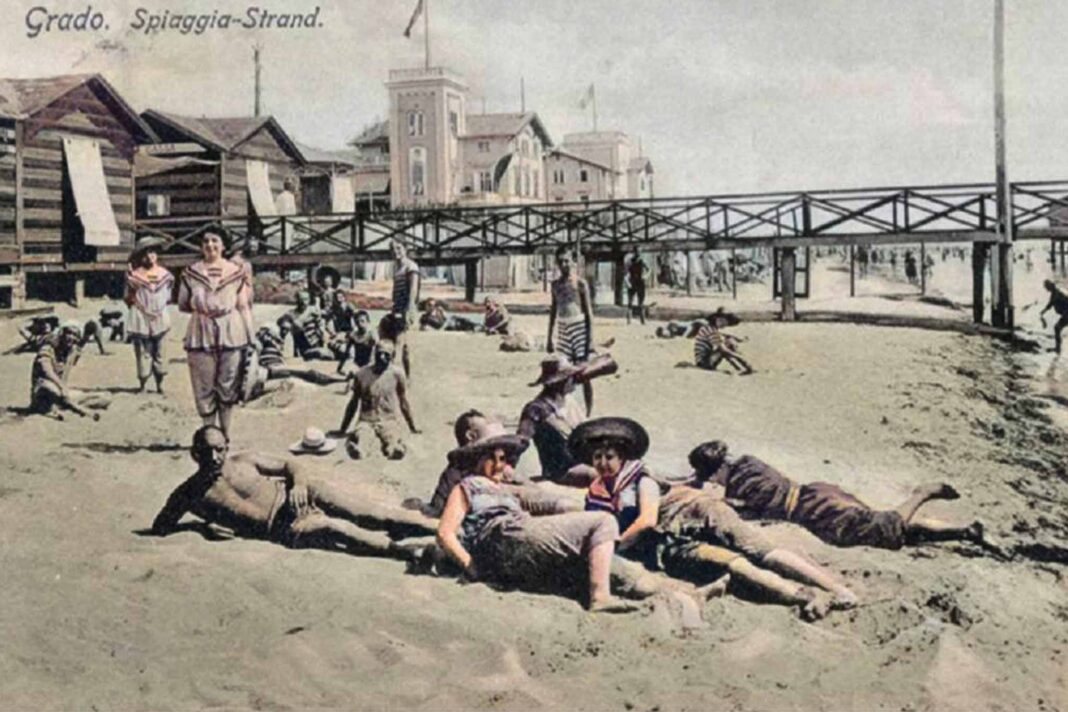

Giuseppe Caprin descrisse con toni vividi Grado nel 1890, regalando un quadro dell’isola d’oro ai suoi esordi turistici: “Un vaporetto, che sbuffa come un cavallaccio da fatica, scende dalla Natissa, scivola sulla laguna, e viene a sbarcare le colonie di bagnanti. L’avventizia popolazione s’impossessa del luogo, che assume l’aspetto di una moderna stazione di cura.

L’Ospizio manda i piccoli fanciulli alla sponda destra, dove l’acqua stanca si allunga in pieghe larghe e viene ad accarezzare pietosamente quegli infelici… Al lato opposto, in ischiena alla città, dove all’estrema punta della diga si guarda il nebbioso orizzonte di ‘Porto rose’, è piantato lo Stabilimento dei bagni.

Il ponte e gli spogliatoi poggiano su alti pali e formano tutti insieme tanti palchetti, da cui si ammira l’ampia ingolfata che fa il mare spandendosi verso le coste istriane, correndo a Trieste, trascinando nel proprio cammino il barcolame che veleggia.

La spiaggia prolungandosi come una lama dentata, è coperta da sabbie finissime… Il velluto arenoso forma un letto soffice e morbido”.

Alle soglie della prima guerra mondiale Grado aveva già quel turismo di lusso, quell’internazionalità oggi rivendicata; 114 infatti le stanze private a disposizione, 26 le pensioni e alberghi. Un patrimonio ‘turistico’ destinato a scomparire nel primo dopoguerra, spazzato via dalla mareggiata della prima guerra mondiale.

Fonti: Giuseppe Caprin, Lagune di Grado, Trieste, Stab. art. tip. G. Caprin, 1890

Luciano Sanson, L’isola d’oro degli Asburgo, in Il Piccolo Illustrato, Anno 2, Numero 27, 7 luglio 1979.

[z.s.]