06.02.2025 – 11:43 – I Venerdì d’Architettura 2024-2025 proseguono con un nuovo appuntamento, in programma per venerdì 7 febbraio, che rientra nella seconda parte del ciclo 2024-2025 di incontri della rassegna. Presso la Sala Conferenze di Casa Ascoli a Gorizia, sede della Società Filologica Friulana e di Italia Nostra, Raffaella Carruba, docente e ricercatrice, curerà una conferenza dal titolo “Silvano Baresi, architetto del Litorale: dalla Secessione al Razionalismo”

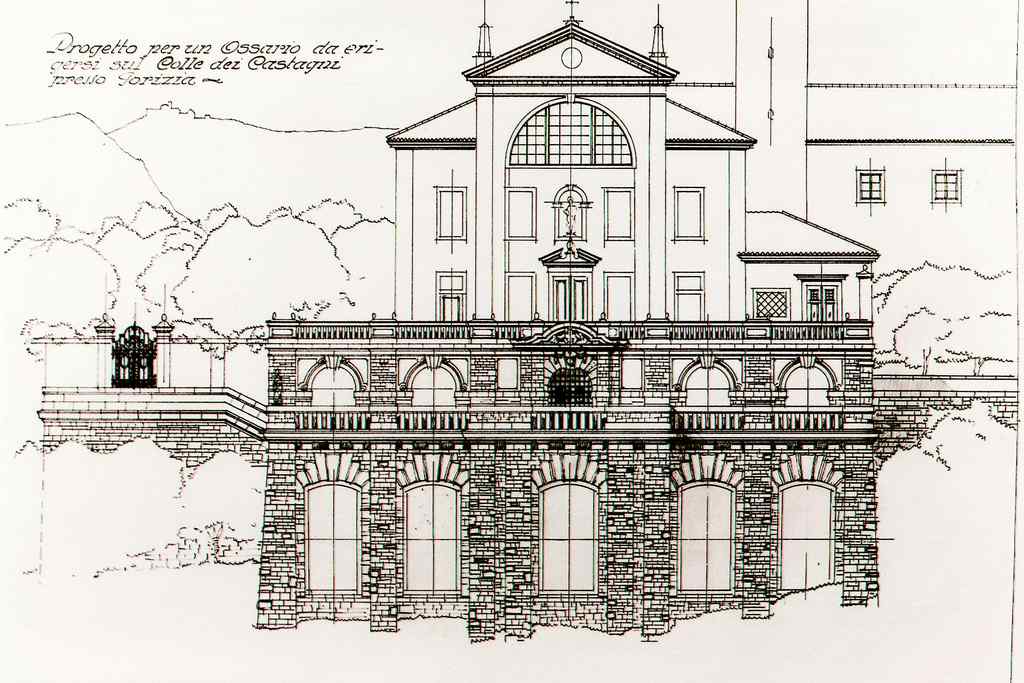

L’architetto Silvano Barich, italianizzato in Baresi durante il ventennio fascista, è stato una figura importante nella ricostruzione di Gorizia, ridotta a cumulo di macerie dopo la prima guerra mondiale. Suo il ricostruito manicomio provinciale, le chiese di MonteSanto e Piazzutta, l’Ossario non realizzato alla Castagnavizza, la cupola della basilica di Barbana e tante tante case private in città, bellissime e tutte contraddistinte, come del resto le chiese, da portoni monumentali come per casa Villani del 1923, che ospita ancora il “Caffè alle Ali”. Frequentato allora dagli aviatori del campo di Merna ma anche dal pugile Primo Carnera, che a Gorizia aveva conosciuto e poi sposato Giuseppina Kovačič, impiegata nell’ufficio postale a fianco del Bar Ali.

Stupefacente poi la capacità non facile di Barich, diventato nel frattempo Baresi, nella sua formidabile evoluzione stilistica che lo ha portato a traslare dallo stile secessionista della Vienna asburgica a quello razionalista del fascismo, senza nulla perdere della sua grande capacità espressiva che trovava il suo punto di forza nell’architettura dei portoni, pubblici ma anche privati, come per la casa Culot di fronte alla CaRiGo all’inizio di via Carducci. Poi, dopo tanto lavoro e tanti cambiamenti sociali si stufa, invecchiato si ritira dapprima a Grado, poi in laguna in un casone, dove poter incontrare più nessuno.

Raffaella Carruba, laureata con tesi sull’architetto Silvano Baresi, ha svolto un’attività di ricerca archivistica, portando alla luce i progetti di questo architetto, la cui attività era poco conosciuta nella sua complessità e non inserita in un contesto progettuale e cronologico. Ha scritto sulla rivista “Studi Goriziani” e “Grado e la provincia isontina”. Attualmente insegna lettere presso una scuola secondaria cittadina, conservando la passione per la ricerca legata all’architettura della sua città.

Silvan Barich nasce a Castelnuovo d’Istria nel 1884 da Luigi e Teresa Pozar. Trasferitosi con la famiglia a Gorizia dove il padre, mastro muratore, viene chiamato per lavorare nel cantiere della Scuola “Elisa Frinta” di via Codelli, si iscrive alla Realschule, diplomandosi nel 1903, nonostante i problemi economici che, vista la prematura morte del padre, lo costringono, per mantenere sé e i suoi quattro fratelli più giovani, a lavorare come contabile nel cantiere della Scuola “Frinta”. Conseguito il diploma si iscrive al Politecnico di Vienna, città che inizialmente raggiunge a piedi, assentandosi da casa per diversi mesi e dove per mantenersi fa il disegnatore di cartoline, finché non viene notato dagli Orzan, ricchissimi grossisti alimentari goriziani che lo aiutano economicamente negli studi.

In questo ambiente matura la sua prima formazione, a contatto con la portata rivoluzionaria della Wagnerschule e della Secessione, in particolare di Olbrich e Ohmann.

Laureatosi nel 1907, l’anno successivo viene nominato ingegnere comunale di Gorizia e progetta due scuole cittadine (“Pitteri” e “Leopardi”) e la casa Obizzi di via Rismondo.

Nel 1909 si sposa con Maria della Mercede Orzan, figlia di quegli Orzan che precedentemente lo avevano aiutato negli studi universitari e dalla quale avrà cinque figli. I due nel 1910 si trasferiscono a Grado dove Baresi lavora come ingegnere comunale, occupandosi anche della progettazione di un nuovo stabilimento balneare e dedicandosi nel contempo alla progettazione di numerosi edifici privati (Ville Liberty, Reale, Fumolo, Teza, Caffè Riviera e Bellevue) e per i Padri francescani di Barbana). Se a Gorizia l’arte nuova viene accettata con cautela e spesso coesiste con la tradizione eclettica, sull’isola la situazione culturale ed artistica è ben diversa, grazie alla nascente destinazione turistico- alberghiera che favoriva la presenza del pittore e grafico Auchentaller e degli architetti Ehn, Ohmann, Bauer e Mayreder.

Quando l’Italia entra in guerra, Silvano fugge in barca da Grado a Venezia per arruolarsi nell’esercito italiano e, dopo Caporetto, per eludere la sorveglianza austriaca, si trasferisce con la famiglia per un breve periodo a Milano. A guerra finita ritorna a Grado dove lavora per privati e per l’azienda di bagni e cura, Negli anni Venti è di nuovo a Gorizia lavorando per committenti privati (case Pecile, Bader, Comel, Codermaz, Villani, Grion, Lenassi), ecclesiastici (Santuario di Barbana e di Montesanto, per la chiese di Dolegna del Collio, di Mossa e dei Santi Vito e Modesto di Gorizia, con annesse canoniche) e pubblici (Municipio di Municipio di Cervignano e Ospedale psichiatrico provinciale) ad opere che risentono di esperienze wagneriane le quali però appaiono contaminate con forme baroccheggianti e risolte in chiave di decorativismo liberty. A questi anni risalgono anche i progetti non realizzati per il Duomo di Monfalcone e per l’Ossario ai caduti nella guerra 1915-1918 da erigersi sul colle della Castagnavizza.

In questi anni entra in contatto con Umberto Cuzzi (che svolge l’apprendistato presso il suo studio e viene coinvolto nei lavori di progettazione della basilica di Barbana, del santuario di Montesanto e della Chiesa dei Santi Vito e Modesto) e con Max Fabiani (con cui si confronta nella progettazione dell’Ospedale psichiatrico provinciale e collabora nella realizzazione della Chiesa del Sacro Cuore). Negli anni Trenta e Quaranta risente del mutato clima politico che frena la sua vena creativa, progettando edifici caratterizzati da un razionalismo di regime. Si ritira sempre più spesso a Grado in una valle da pesca estraniandosi da tutti, compresi i suoi familiari. Qui realizzerà la sua ultima opera, l’Ospizio Marino (1953-1955) e si spegnerà nel 1958.